国民健康保険

国民健康保険への加入・脱退と届出

国民健康保険は、職場の健康保険など他の医療保険に加入していない方は、必ず加入しなければなりません。

外国人の方も在留期間が3カ月を超える場合、一部例外を除き、適用対象となります。なお、届け出が遅れた場合は、さかのぼって保険税を納めていただく場合がありますので、ご注意ください。

こんなときには、必ず14日以内に届け出をしてください。

- 同じ世帯の誰かに次のようなことがあった場合、速やかに届け出をしてください。

- 転入してきたときや子どもが生まれたときは、住民環境課窓口で転入届や出生届を提出してください。受付は、健康福祉課または地区公民館で行っています。

- 手続きにはマイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載のある公的な証明書(住民票等)のいずれか1つが必要です。また、マイナンバーカード以外をお持ちの際は、本人確認書類(免許証・旅券等の顔写真があるものは1点、年金手帳等の顔写真がないものは2点)もご提示ください。

|

種別 |

こんなとき |

届け出に必要なもの |

|---|---|---|

| 国保に入るとき | 他の市町村から転入したとき |

|

|

職場などの健康保険をやめたとき |

|

|

|

国保の被保険者に子どもができたとき |

|

|

|

生活保護を受けなくなったとき |

|

|

| 国保をやめるとき | 他の市町村へ転出したとき |

|

|

職場などの健康保険に入ったとき |

|

|

|

国保の被保険者が、死亡したとき |

|

|

|

生活保護を受けるようになったとき |

|

|

| その他 |

町内で住所が変わったとき |

|

|

世帯主や氏名が変わったとき |

||

|

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |

||

|

修学のため、別に住所を定めるとき |

|

|

|

社会福祉施設に入所するためや、病院などに入院するため転出するとき |

|

|

|

資格確認書等をなくしたとき |

|

|

| 資格確認書の交付を希望するとき |

|

|

| マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したいとき |

|

※従来の紙の保険証をお持ちの方は手続きの際に御持参ください。

国民健康保険で受けられる給付

治療用装具をつけたときの療養費の支給

国民健康保険に加入している方が、病院などにかかって、医師が治療上必要であると認め、関節用装具、コルセットなどの治療用装具をつけた場合には、購入に要した費用について申請すると療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なものは、(1)国民健康保険の資格確認書等(2)印鑑(3)病院の発行する装着証明書(4)治療用装具を購入したときの領収書です。また、支給は口座振込みとなりますので、申請時には、(5)振込口座番号がわかるものをご持参ください。

出産育児一時金の支給

土庄町国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※500,000円(産科医療補償制度対象外での出産の場合は488,000円)を支給します。妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。

※令和3年12月31日以前の出産の場合、出産育児一時金として420,000円(産科医療補償制度対象外での出産の場合は404,000円)を支給。

※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産の場合、出産育児一時金として420,000円(産科医療補償制度対象外での出産の場合は408,000円)を支給。

産科医療補償制度とは

分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、申請をすると葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なものは、(1)亡くなられた方の国民健康保険の資格確認書等(2)葬祭を行った方(喪主)の預金口座番号が必要です。

高額療養費の支給

国民健康保険に加入している方で、病院などへ支払った医療費が高額なとき、次に該当する場合は申請すると医療費の一部が払い戻されます。ただし、差額ベッド代、食事療養標準負担額や歯科の自由診療などのような保険診療外の費用は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。高額療養費の支給額が1,000円以上の場合、町から勧奨通知を送付しています。

また、入院された時「限度額適用認定証」を提示すると、病院の窓口での自己負担額が、限度額までになります。「限度額適用認定証」はあらかじめ申請をして、交付を受けてください。(国保税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。また、所得の申告も必要となります)

高額療養費の支給申請、「限度額適用認定証」の交付申請とも、受付は、健康福祉課または地区公民館で行っています。

ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療費の一部が払い戻しとなる場合

- 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関(入院・外来別・診療科ごと)に支払った医療費が下記の自己負担限度額を超えたとき

- 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合で、その合計した額が自己負担限度額を超えたとき

- 過去12ヶ月以内に、同一世帯で高額療養費の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。(自己負担限度額は下表のとおりです)

自己負担限度額

(1)自己負担限度額は、世帯単位で定められており、70歳未満の方の限度額は、次のとおりです。

|

区分 |

自己負担限度額 |

|---|---|

|

上位所得者 |

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |

|

上位所得者 |

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |

|

一般 |

80,100円+ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |

|

一般 |

57,600円 (44,400円) |

|

(オ)住民税非課税世帯( 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。) |

35,400円 (24,600円) |

- ( )内の数字140,100円、93,000円、44,400円、24,600円は、過去12か月以内に4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

- 世帯合算の対象は、自己負担額が21,000円以上です。

- 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の方で、上位所得者の方は20,000円となります。

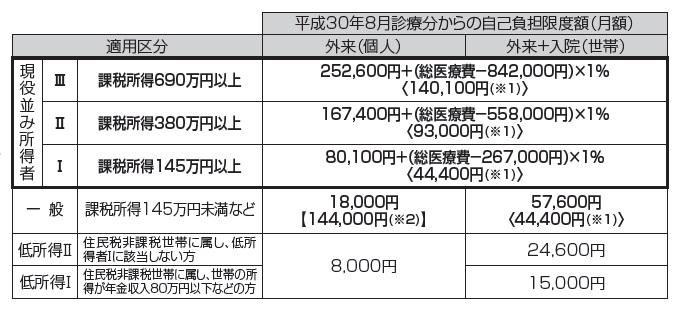

(2)70歳以上の方の自己負担限度額は、次のとおりです。

(注釈1)過去12か月以内に、世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が< >内の額に変わります。

(注釈2)1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に、上限額【144,000円】が設けられます。

入院時の食事代の自己負担(1食当たり)

町民税非課税世帯と低所得者1、2の方は「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康福祉課に申請してください。

申請に必要なものは、国民健康保険の資格確認書等です。

| 区分 | 標準負担額(1食) |

|---|---|

|

住民税課税世帯(下記以外の方) |

510円(一部300円の場合有り) |

|

住民税非課税世帯・低所得者2 (90日までの入院) |

240円 |

|

住民税非課税世帯・低所得者2 (過去1年間の入院日数が90日を超える入院) |

190円 |

|

低所得者1 |

110円 |

|

区分 |

食事(1食) |

居住費(1日) |

|---|---|---|

|

住民税課税世帯(下記以外の方) |

510円 |

370円 |

|

住民非課税世帯・低所得者2 |

240円 |

370円 |

|

低所得者1 |

140円 |

370円 |

海外療養費制度

海外渡航中に病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたとき、申請により、その費用の一部について国民健康保険の保険給付の対象となる場合があります。

住所地特例制度

長期入院のために住所を入院先の医療機関に移す場合がありますが、特定の疾病だけに限らず、すべての長期入院が移す前の市区町村の被保険者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192

香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2

電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月01日