○土庄町元気アップ教室(通所型サービスC)事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町地域支援事業実施要綱(平成28年土庄町告示第11号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、土庄町元気アップ教室(通所型サービスC)事業(以下「事業」という。)を実施することにより、運動等に関するリスクを抱える高齢者に対し、心身機能の維持及び改善を図り住み慣れた地域で主体的かつ習慣的に介護予防に取り組むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、土庄町とし、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められた団体等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、実施要綱第3条に規定する者で、当該事業のサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けることによって、心身の状況を改善することができると認められるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業は、介護予防ケアマネジメントに基づきリハビリテーション専門職等がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、前条に規定する対象者に対し、医療・介護専門職等が送迎を伴う通所による機能回復訓練を提供するものとする。

2 サービスの提供期間は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)1人につき6月を限度とし、事業の利用は、1年度につき1回のみとする。

(実施方法)

第5条 サービス提供事業者(土庄町からサービスの提供業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、別表に定める実施期間、実施回数・時間、実施内容及び留意事項に沿って、サービスの提供を行わなければならない。

2 サービス提供事業者は、サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービス提供事業者の定める運営規程の概要、サービス提供に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務体制その他の利用者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該サービスの提供の開始について同意を得なければならない。

3 サービス提供事業者は、サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

4 サービス提供事業者は、介護予防ケアマネジメントに基づくケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第6条 サービス提供事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 サービス提供事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに対する情報提供に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第7条 サービス提供事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別通所型サービス計画

(2) 次項に規定する具体的なサービス内容等の記録

(3) 苦情の内容等の記録

(4) 第15条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 サービス提供事業者は、提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用の中止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用者が事業の対象者として適当でないと判断されるとき。

(サービス単価)

第9条 サービス単価(サービスの提供に要する費用の算定に用いる単価をいう。以下同じ。)は、サービスの提供(別表ウ プログラムの実施の項に定める内容をいう。)1回につき3,860円とする。

(利用者の負担)

第10条 利用者は、サービス単価を基に算出したサービスの提供に要する費用の額に100分の10(利用者が第1号被保険者であって介護保険法(平成9年法律第123号)第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である被保険者である場合については、100分の20、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である被保険者である場合については、100分の30)を乗じて得た額を負担するものとし、町に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときには、その費用は、利用者の負担とし、サービス提供事業者に支払うものとする。

(費用の支払い)

第11条 町長は、月ごとにサービス単価を基に算出したサービス提供に要する費用の額をサービス提供事業者に支払うものとする。

(事業の人員及び設備基準)

第12条 サービス提供事業者がサービス提供を行う事業所に置くべき従事者の種類は次のとおりとし、看護職員は専従1人以上、その他の従事者は当該事業所において同時にサービスの提供を受ける利用者が10人以下の場合については専従1人以上、20人以下の場合については専従2人以上、21人以上の場合については専従3人以上配置するものとする。

(1) 看護職員 保健師、看護師又は准看護師

(2) その他の従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、健康運動指導士、経験のある介護職員等

2 サービスの提供事業所は、別表ウ プログラムの実施の項に定める内容を安全に実施できるスペース(利用者1人当たりおおむね3平方メートル以上)が確保され、消火設備その他の非常災害に必要な設備が設置されているものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、サービス提供事業者が指定通所介護事業の人員及び設置基準に該当して通所介護事業の指定を受けており、サービスの利用者と指定通所介護事業の利用者の総数が指定通所介護事業者の定員を超えず、サービスの提供に支障がない場合は、遮へい物の設置等の措置を講じて、サービスの提供と指定通所介護事業とを同一の場所で実施することができる。

(衛生管理等)

第13条 サービス提供事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第14条 サービス提供事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

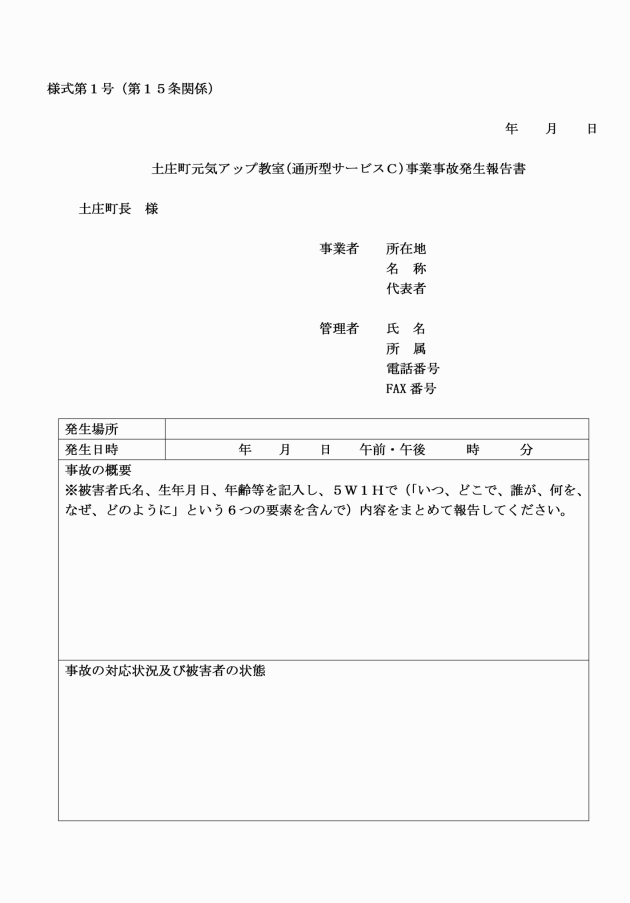

第15条 サービス提供事業者は、利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合には、土庄町元気アップ教室(通所型サービスC)事業事故発生報告書(様式第1号)により速やかに町長に報告を行うものとし、併せて当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

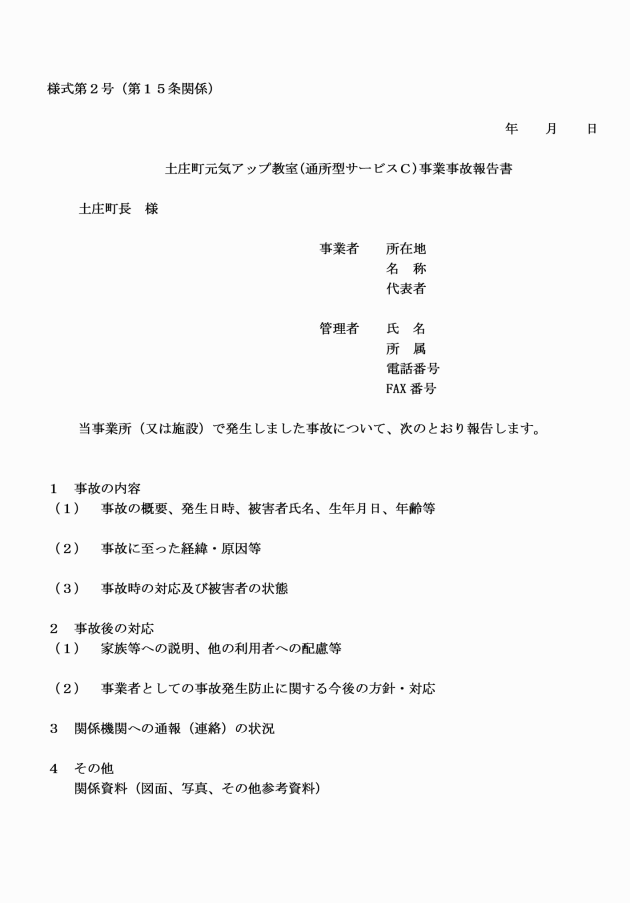

2 サービス提供事業者は、事故対応の状況及び経過等について、土庄町元気アップ教室(通所型サービスC)事業事故報告書(様式第2号)により町長に報告を行うものとする。

3 サービス提供事業者は、前2項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 サービス提供事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

5 サービス提供事業者は、前各項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

6 サービス提供事業者は、業務時間内における利用者の事故等に配慮し、損害賠償保険に加入しなければならない。

(状況報告等)

第16条 町長は、必要があると認められるときは、サービス提供事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公表の日から施行する。

附則(平成29年3月31日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町元気アップ教室(通所型サービスC)事業実施要綱第10条の規定は、この告示の施行の日以後に利用者が利用したサービスに係る利用者の負担額について適用し、同日前に利用者が利用したサービスに係る利用者の負担額については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月5日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月22日告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月22日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年6月19日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目 | 内容 | |

1回当たりの利用人数 | おおむね20人程度 | |

実施期間 | 3月間程度 | |

実施回数・時間 | 週1回(計12回) 1回当たり2時間程度 | |

実施内容 | 以下のア~エに沿って実施する。 | |

ア 専門スタッフによる事前アセスメント | プログラム開始前に利用者の心身機能の把握及び身体機能を踏まえたプログラム実施に係る評価を行うとともに、関連するQОL等の個別の状況についても評価・把握する。 | |

イ 個別通所型サービス計画の作成 | アセスメント結果を踏まえ、個別の利用者ごとの生活目標、プログラム内容、実施期間、実施回数等を記載した個別通所型サービス計画を作成する。その際、実施期間については3か月程度とし利用者の負担とならず、かつ、その効果が期待できるスケジュールを設定する。 | |

ウ プログラムの実施 | 個別通所型サービス計画に基づき、運動(ストレッチ、有酸素運動等)を目的としたプログラムを提供する。 | |

エ 専門スタッフによる事後アセスメント | 参加の状況、目標の達成度、身体機能、関連するQOL等を評価する。 | |

留意事項 | ア プログラムが安全に行われるよう、主治医等との連携の上で実施すること。 イ 安全管理マニュアルを整備し、常に事故防止のため十分な注意を払うとともに、利用者の安全性を十分に考慮し、緊急時にも対応できるよう体制を整備する。 ウ プログラムの実施及び評価に当たっては、厚生労働省が定める介護予防マニュアルをはじめとする文献、学術的又は一定程度その効果が把握されている資料等を参考にすること。 | |