○土庄町同和対策事業助成金交付要綱

平成28年6月24日

告示第53号

土庄町同和対策事業助成金等交付要綱(平成18年土庄町告示第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、町が同和対策事業として実施する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「同和対策事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 自動車免許取得助成事業

(2) 地域隣保活動事業

(3) 葬祭費給付助成事業

2 この要綱において「対象地域」とは、町内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域をいう。

(町の助成等)

第3条 町長は、対象地域の住民であって自立向上意欲の旺盛なものの活動を支援し、もって条例の目的を実現するために、同和対策事業として予算の範囲内において助成等を行うことができるものとする。

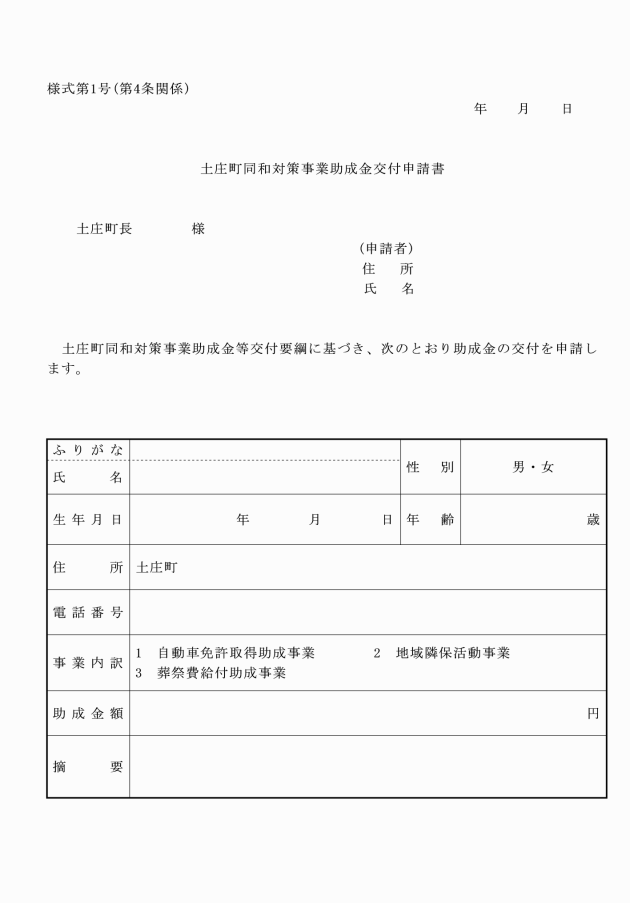

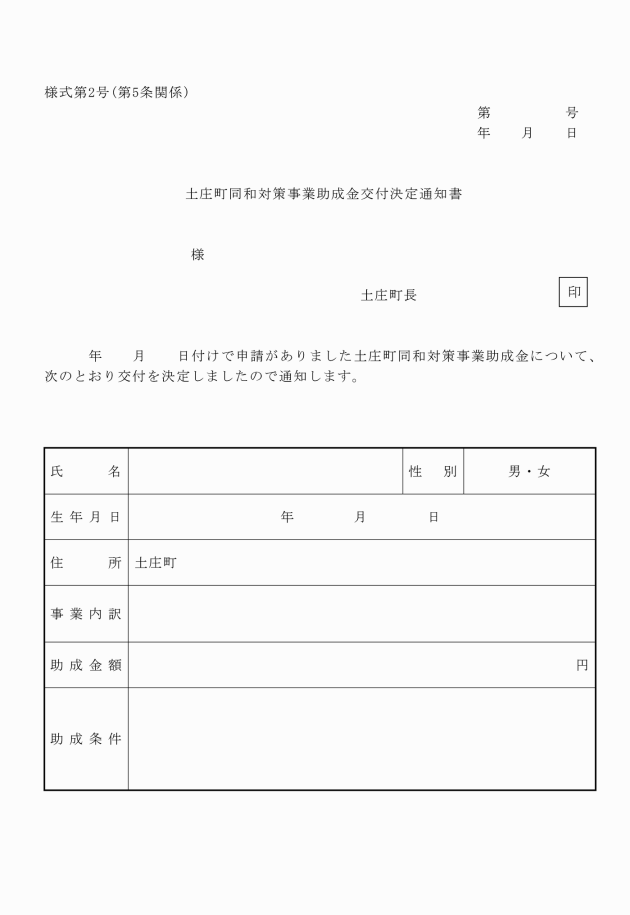

(交付申請)

第4条 助成金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに土庄町同和対策事業助成金等交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(自動車免許取得助成事業)

第6条 自動車免許取得助成事業は、対象地域に居住する住民の雇用を促進し、経済的自立向上を図るため、当該地域住民で就職を希望するものが自動車免許を取得するために必要な経費を助成するものとする。

(助成の対象者)

第7条 自動車免許取得助成事業における助成を受ける者の条件は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 対象地域に1年以上住所を有している住民で、年齢が18歳以上の就職を希望するものであること。

(2) 心身共に免許の取得が可能であり、かつ、自立意欲の旺盛なものであること。

2 交付申請については、免許取得後3月以内とし、免許証その他運転免許を受けている者であることを証するものの写し及び自動車学校の領収書を添付しなければならない。

(助成金の金額)

第8条 自動車免許取得助成事業における助成金の金額は、自動車学校における免許取得基本額の3分の1又は普通第1種免許82,300円のいずれか少ない額を限度とする。

(地域隣保活動事業)

第9条 地域隣保活動事業は、対象地域に居住する住民の福祉の増進を図るため、町が設置する非常勤の生活相談員に対して助成を行う事業とする。

(職務)

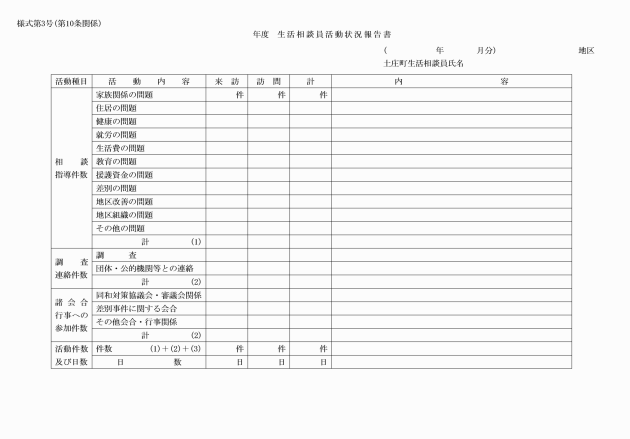

第10条 生活相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活状態を的確に把握するため、常に対象地域の調査を行うこと。

(2) 対象地域に居住する住民の生活改善の相談及び指導を行うこと。

(3) 対象地域に居住する住民を明るく清潔な町づくりに積極的に参加させ、そのための事業が導入されるよう働きかけること。

(4) 就職、内職等就労の促進その他経済的自立のための必要な助言等をすること。

(5) 同和問題の啓発指導のため、必要な活動を行うこと。

2 生活相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

3 生活相談員は、担当の区域を定めて、その職務を行うものとする。

4 生活相談員は、その職務の処理状況を記録するとともに、生活相談員活動状況報告書(様式第3号)を活動日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の金額)

第11条 地域隣保活動事業における生活相談員に対する助成金の金額は、月額14,000円を限度とする。

(葬祭費給付助成事業)

第12条 葬祭費給付助成事業は、対象地域に居住する住民で、2親等以内の同居の親族に係る葬祭資金を調達することが困難なもの又は対象地域に居住する住民が死亡した場合において、その葬祭をつかさどり、かつ、葬祭資金を調達することが困難なものに対して助成を行う事業とする。

(助成の対象者)

第13条 葬祭費給付助成金の交付を受けることができる者は、自ら喪主となる者とする。

(助成金の金額)

第14条 葬祭費給付助成事業における助成金の金額は、50,000円を限度とする。

(検査等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、申請者及び助成金の交付を受けた者に対して報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件を検査することができる。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月22日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年3月28日告示第52号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。