○土庄町新規就農者サポート事業実施要領

令和元年9月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、将来にわたり農業及び農村を支える人材を確保するため、就農希望者が円滑に就農できる環境を整備し、新規就農者を確保し、育成するために行う土庄町新規就農者サポート事業(以下「事業」という。)について定めるものとする。

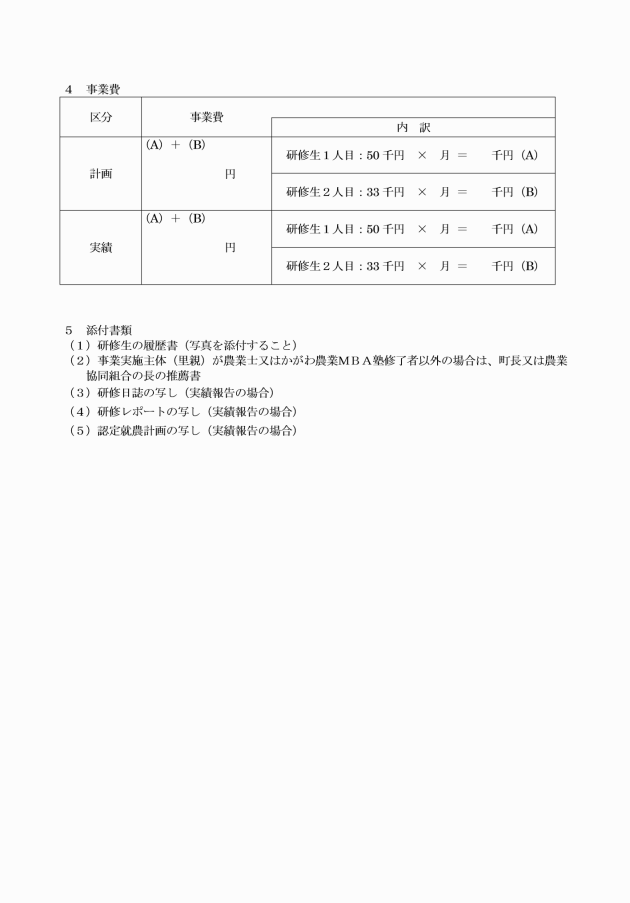

(事業の内容等)

第2条 事業は、次の内容で構成し、各事業の実施基準については、別記に定めるところによるものとする。

(1) 新規就農者の里親育成事業

ア のれん分け就農促進事業

(2) 新規就農者の経営発展支援事業

ア 機械施設導入支援事業

イ 遊休施設整備支援事業

(事業の実施等の手続)

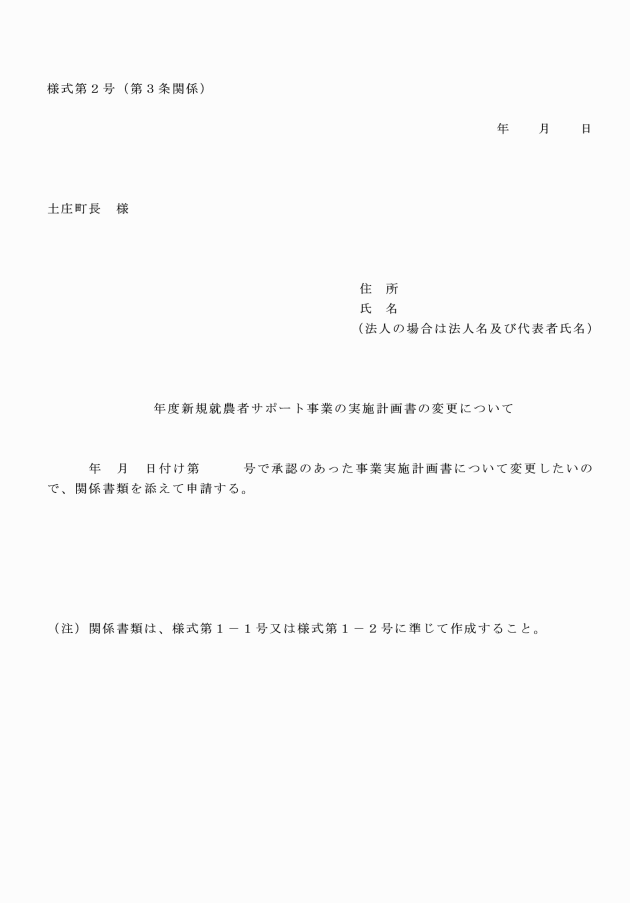

第3条 事業実施主体は、事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、事業実施主体から提出された実施計画書について十分審査を行うとともに、当該実施計画が事業の実施基準等を満たし、かつ、事業の規模が適切であって、実施計画の達成が確実であると見込まれる場合は、これを承認するものとする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業実施内容の変更

(3) 補助金の増額を伴う事業費の増

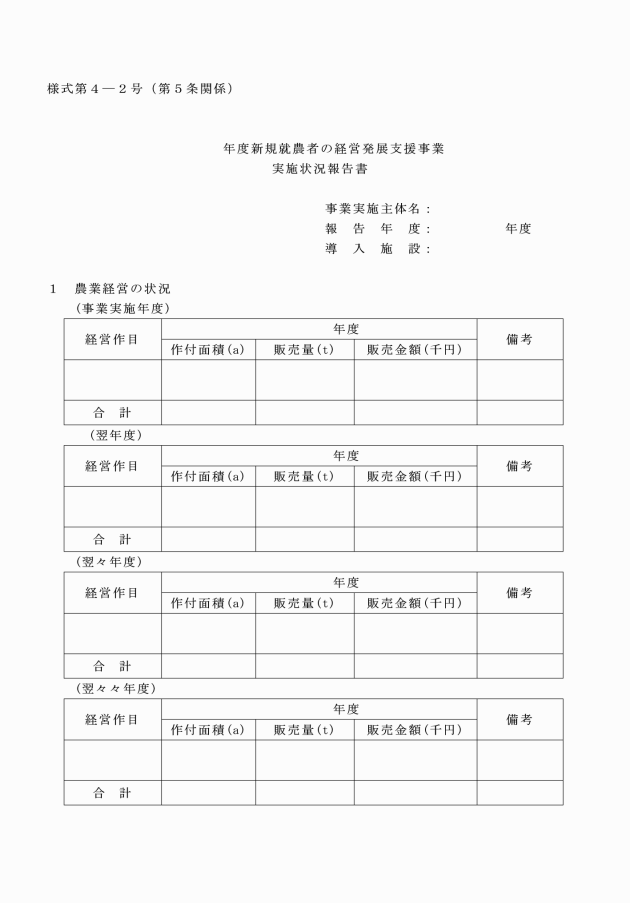

(実績報告)

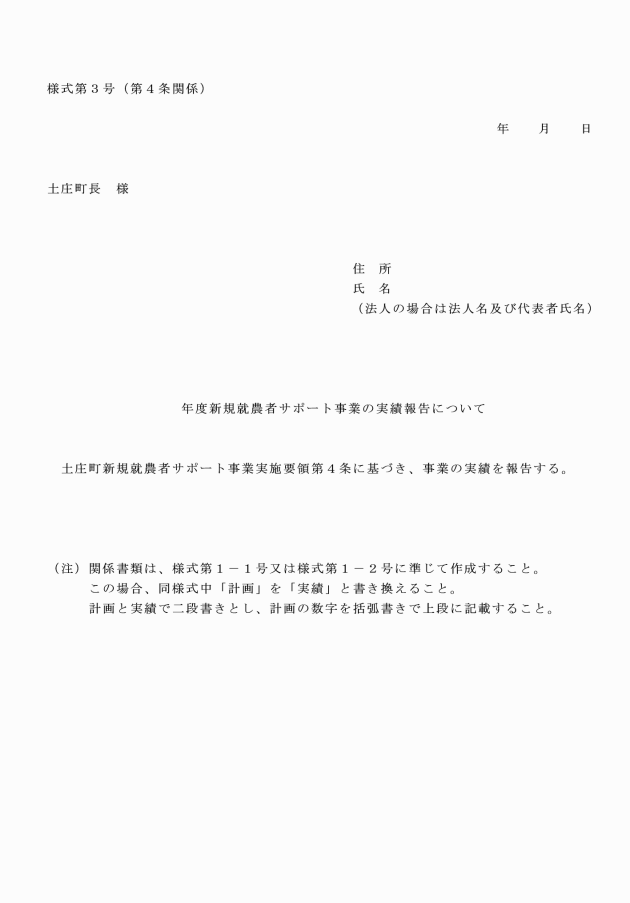

第4条 事業実施主体は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を作成し、事業完了後速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、別に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この要領は、公表の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

附則(令和3年12月7日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町新規就農者サポート事業実施要領の規定は、令和3年8月1日から適用する。

附則(令和6年3月22日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年9月19日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町新規就農者サポート事業実施要領の規定は、令和6年度事業から適用する。

別記

第1 新規就農者の里親育成事業

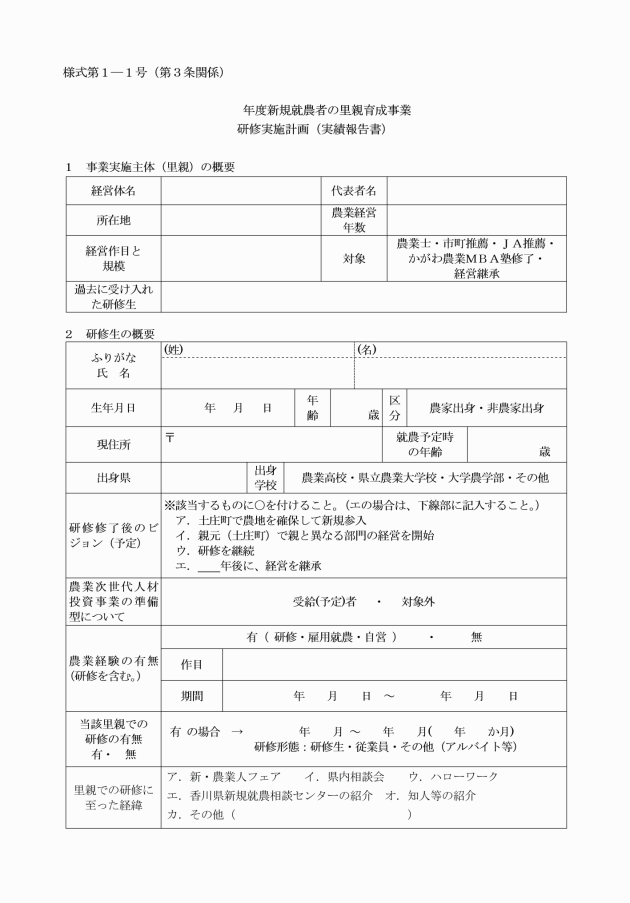

1 里親の基準

(1) のれん分け就農促進事業

補助対象となる里親は、香川県就農希望者研修受入機関認定制度要領(令和3年6月1日付け3農経第15886号)第2の1に規定する里親登録制度に登録された者(以下「里親登録者」という。)及び町内での独立・自営就農希望者を研修生として受け入れ、実践的な研修を実施し、独立・自営就農の準備をサポートするとともに、独立・自営就農後も総合的にサポートする次表に掲げるいずれかに該当する者であること。

1 農業士 | ただし、次の要件のいずれかを満たすこと。 ・香川県農業士、青年農業士、名誉農業士(以下「農業士等」という)。 ・過去5年以上、農業士等を務めたことがある者。 |

2 かがわ農業MBA塾修了者 | ただし、次の要件を全て満たすこと。 ・年間を通じて農業を営む事業体であること。なお、「農業を営む事業体」とは、農業生産による農畜産物(自ら生産した農畜産物を原料とした加工品を含む。)の販売収入がある農家又は農業法人とする。 ・研修生を受け入れた経験があり、作物の栽培技術や家畜の飼養技術、経営管理や販売のノウハウ等について、研修生を十分に指導できる能力を有すること。 ・認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者。以下同じ。)であること。 ・「地域計画」のうち「目標地図」に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれる者であること。 ・過去に研修、雇用、生産及び販売等について、法令に違反する等のトラブルがないこと。 |

3 町長又は農業協同組合の長が推薦する農家 | |

4 町長又は農業協同組合の長が推薦する農業法人 |

2 研修生の基準及び取り組む内容

(1) のれん分け就農促進事業

本事業で対象となる研修生は、本町での独立・自営就農を希望し、次の要件を全て満たすものとする。

ア 研修修了後1年以内に本町で独立・自営就農する者であること。

イ 就農希望者の研修に対して支援を行う補助事業等の対象者でないこと。ただし、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資事業(準備型)の受給者は、この限りでない。

ウ 過去の農業従事期間(親元の手伝い、パート、アルバイト等は含まない。)が原則として2年未満であること。

エ 過去の研修期間が原則として2年未満であること。ただし、農業高校や農業大学校等の教育機関における就学期間は含まない。

オ 里親(事業実施主体)の3親等以内の親族でないこと。

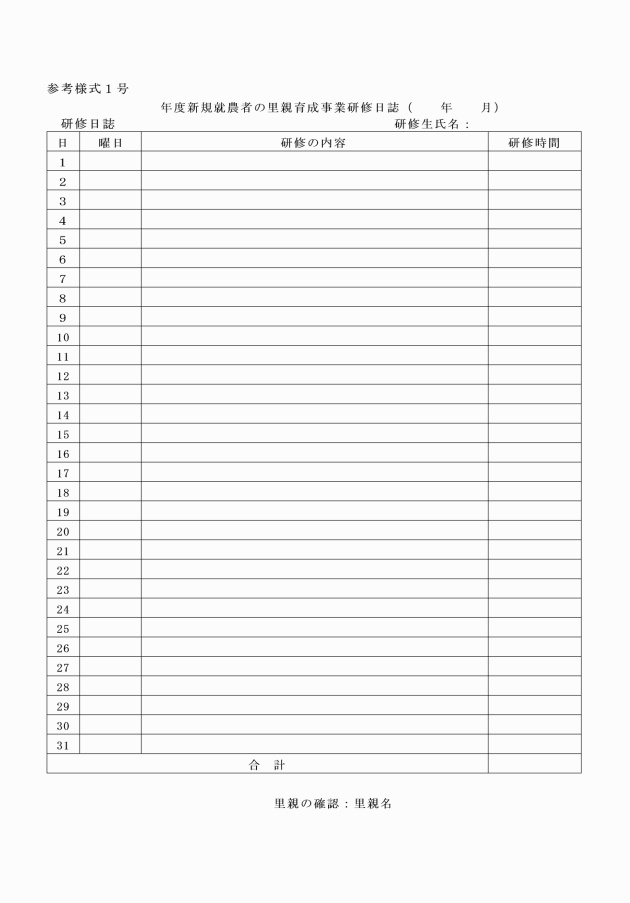

カ 研修日誌(参考様式1号)を作成し、里親に提出すること。

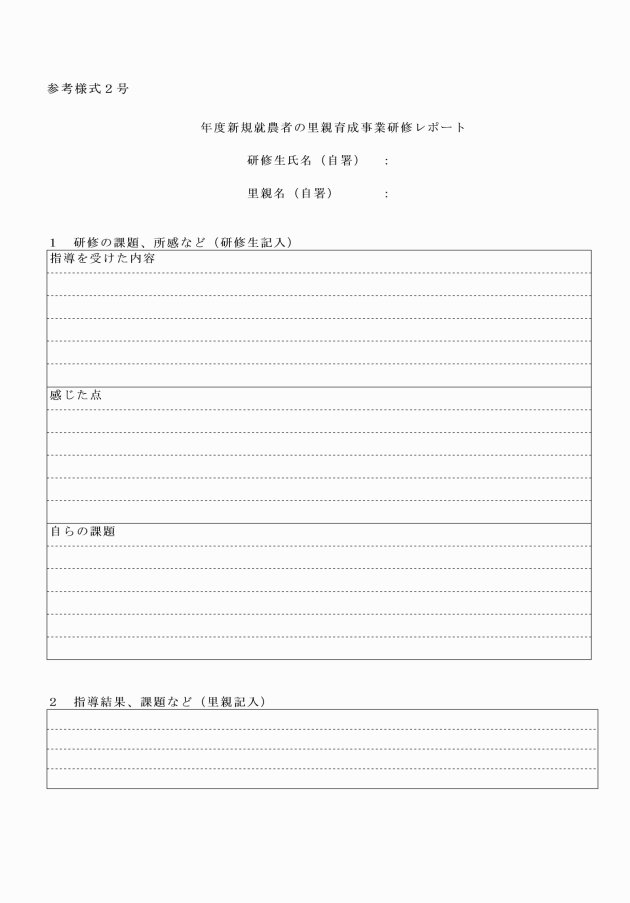

キ 研修修了時に研修レポート(参考様式2号)を作成し、里親に提出すること。

ク 研修修了時までに農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を作成し、認定を受けること。また、認定された就農計画の写しを里親に提出すること。なお、本事業終了後も研修を継続する場合は、2年以内に限り就農計画の写しの提出を猶予できる。

ケ 本事業において研修修了直後、1年後、2年後、3年後に里親を通じて実施する就農状況等の調査に協力すること。

コ 町又は県から研修の実施状況について確認を求められた場合は、これに協力すること。また、町又は県から事業を適切に実施するための指導等を受けた場合は、これに従うこと。

3 里親が取り組む内容

(1) 研修生に対する取組み

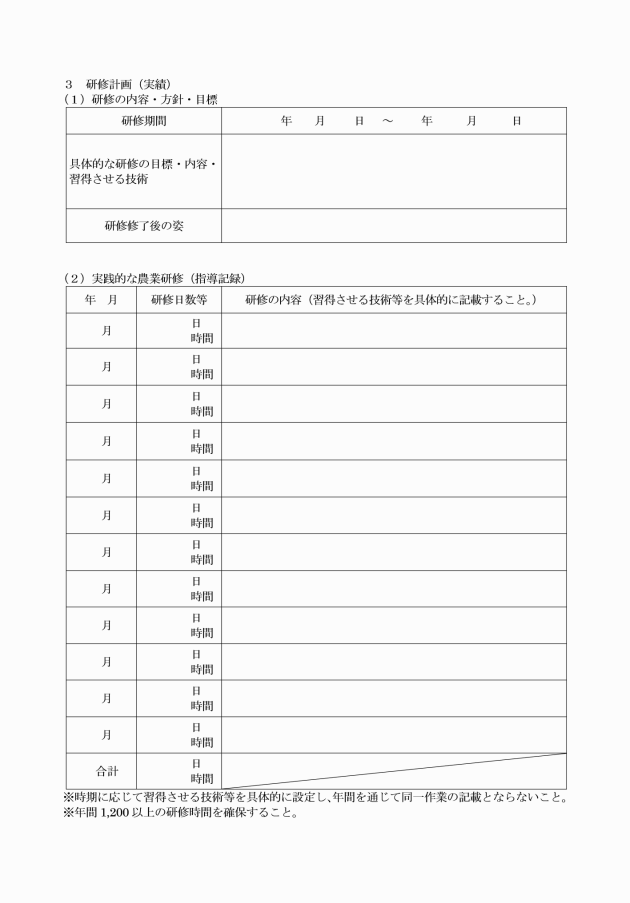

町内での独立・自営就農を希望する者を研修生として受け入れ、次表に掲げる取り組みを原則として全て行うものとする。なお、研修期間は原則として1年以上とし、年間の研修時間がおおむね1,200時間以上とする。

取組み | 内容 |

1 実践的な農業研修 | 農作物の栽培管理技術や家畜の飼養管理技術、農産物の加工利用技術や出荷調整技術、農業簿記や販売戦略、労務管理や経営哲学など、農業経営者として必要な知識や技術等についての総合的な指導。 |

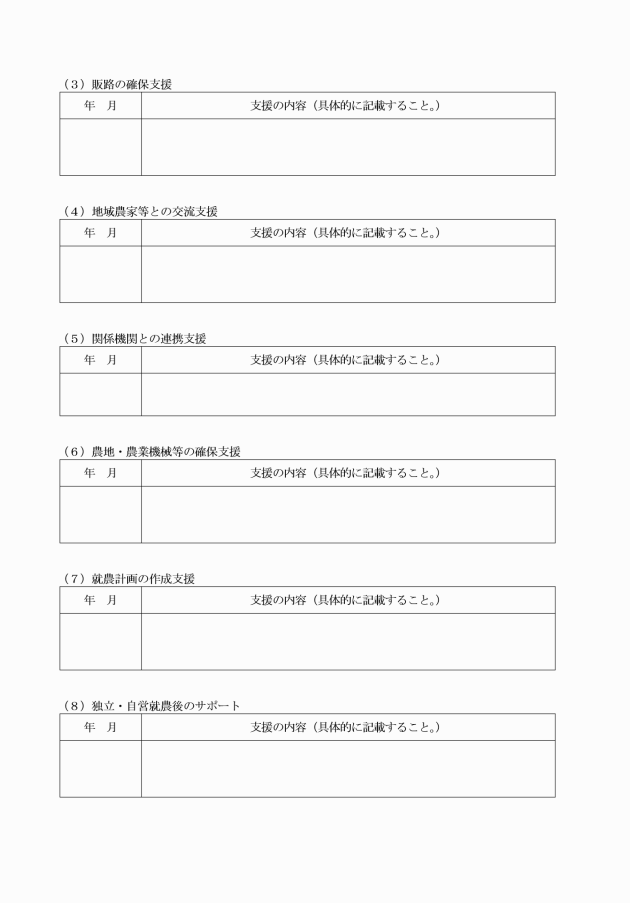

2 販路の確保支援 | 農業協同組合や市場の担当者、食品会社や量販店のバイヤーに研修生を紹介するなど、独立・自営就農後の販路の確保に対する支援。 |

3 地域農家等との交流支援 | 地域行事や水利慣行等についての指導や地域の農業者や住民の交流促進、並びに農村文化についての理解促進についての支援。 |

4 関係機関との連携支援 | 普及指導員や農業協同組合の営農指導員、町担当者や農業委員会、農機具メーカーや農薬メーカーの担当者に研修生を紹介するなど、関係機関との人脈づくりに対する支援。 |

5 農地や農業機械等の確保支援 | 農業経営を始めるために必要な農地や施設、農業機械等の確保に対する支援。 |

6 就農計画の作成支援 | 研修生の就農計画の作成を支援。 |

7 独立・自営就農後のサポート | 研修生が独立・自営就農した後も、技術、経営及び販売等について相談にのるなど、経営の早期安定化と経営発展に向けた取組みに対する支援。 |

(2) 実施の手続き等

ア 指導記録を作成し、町長に提出すること。

イ 研修生から提出された研修日誌、研修レポート及び就農計画の写しを町長に提出すること。

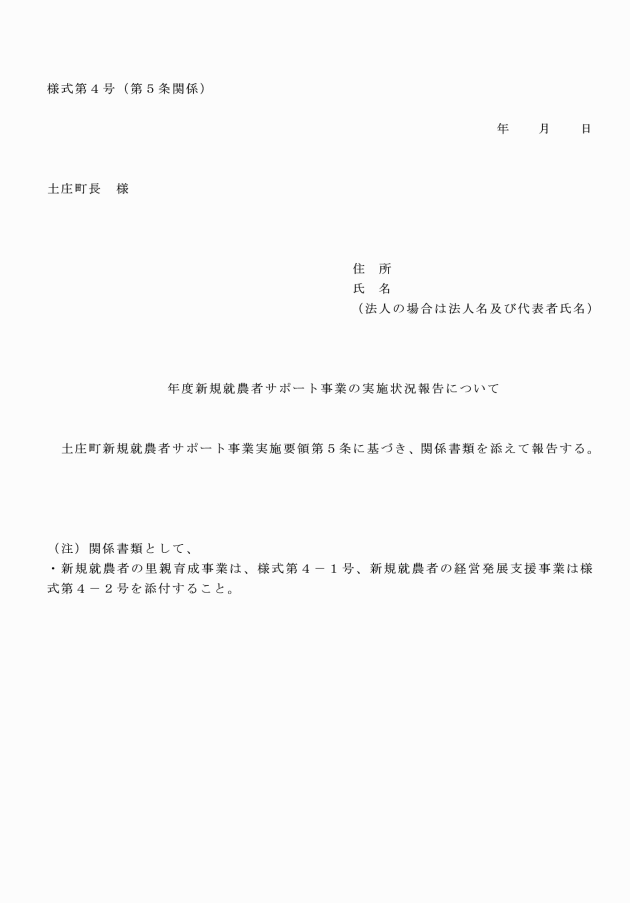

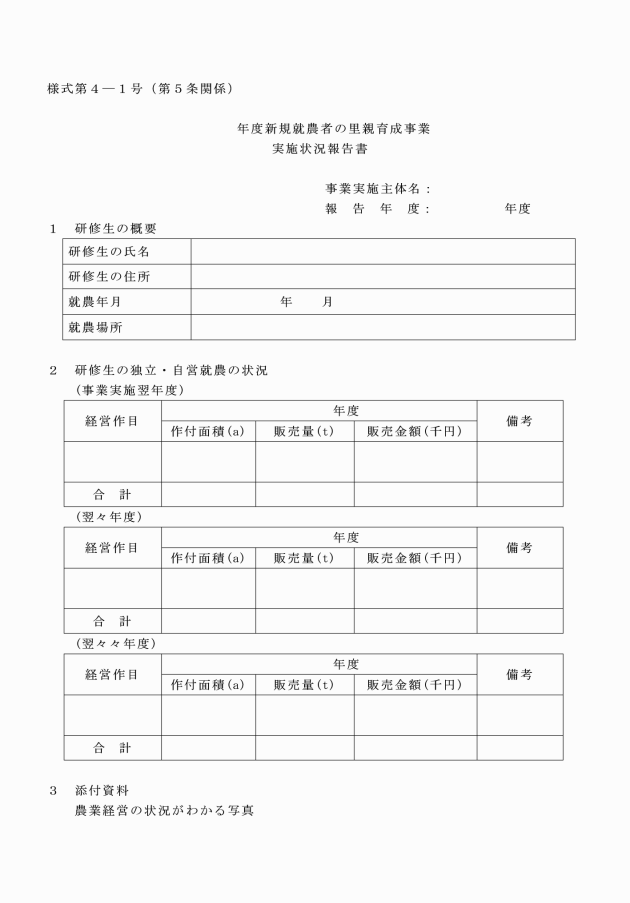

ウ 本事業において実施する研修生の就農状況等について、研修修了直後、修了1年後、修了2年後、修了3年後に様式第4号により町長に報告すること。

エ 町や県から研修の実施状況について確認を求められた場合は、これに協力すること。また、町や県から事業を適切に実施するための指導等を受けた場合は、これに従うこと。

4 事業の採択について

採択に当たっては、研修計画の内容を基に決定するものとする。なお、次の事項についても考慮するものとする。

(1) 里親(事業実施主体)が事業実施年度に受け入れる研修生の数

(2) 研修生の就農予定時の年齢が45歳未満であること。

(3) 里親(事業実施主体)が里親登録者であること。

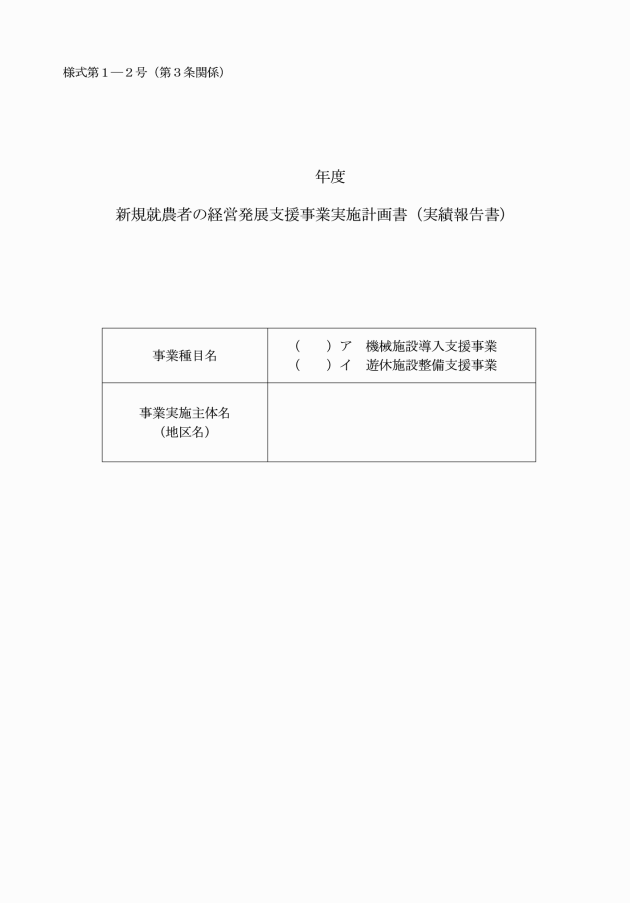

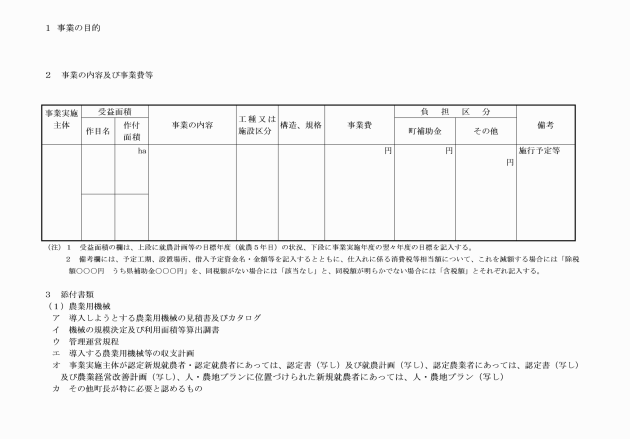

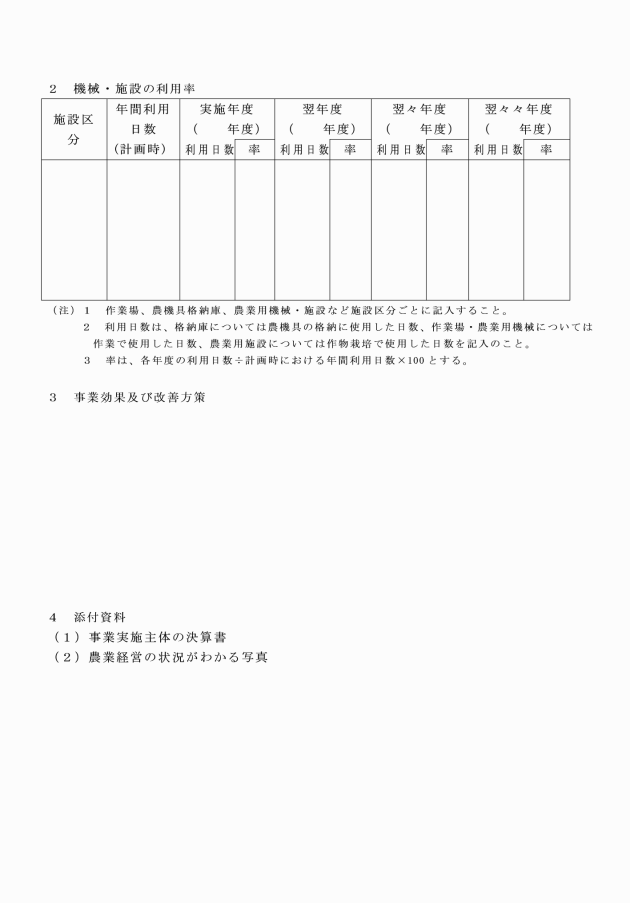

第2 新規就農者の経営発展支援事業

1 事業実施主体の基準

新規就農者の経営発展支援事業の事業実施主体は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 認定新規就農者で、就農後5年以内のもの

(2) 認定農業者で、就農後5年以内のもの

2 補助対象となる事業内容等

(1) 単年度で事業を完了すること。

(2) 補助対象とする機械・施設は、新規に整備するものであること。ただし、遊休施設 整備支援事業は除く。

(3) 補助対象事業費が100万円以上であること。

(4) 整備しようとする機械・施設の単価は、50万円以上であること(本体見積価格が50万円以上の機械・施設及びその付属機器を補助対象とする。)。

3 事業種目毎の実施に当たっての留意点

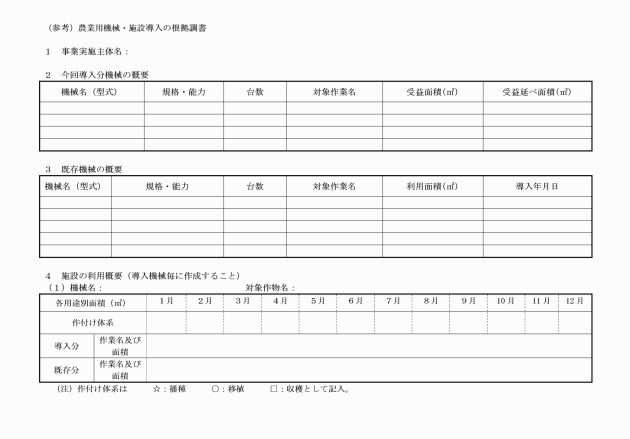

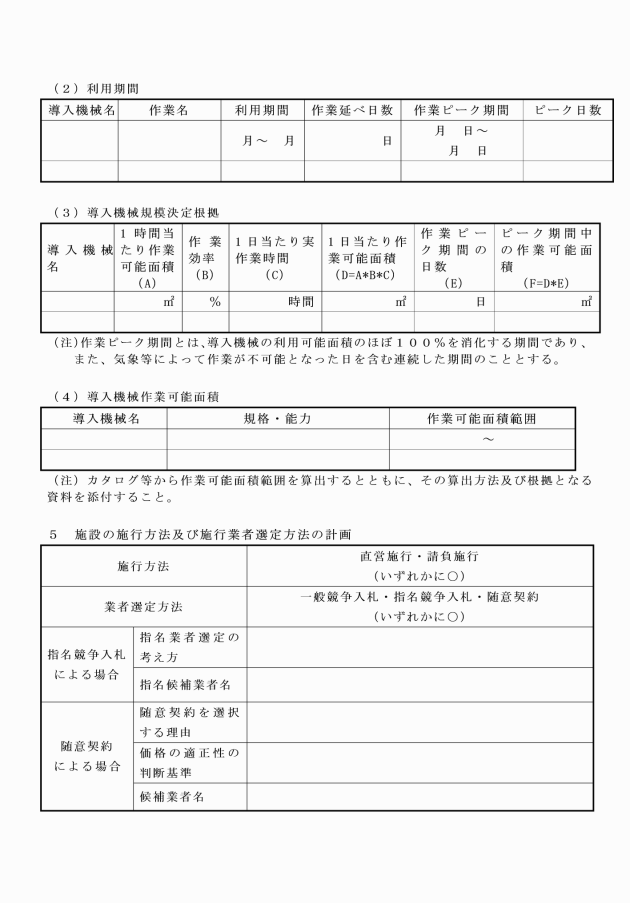

(1) 機械施設導入支援事業

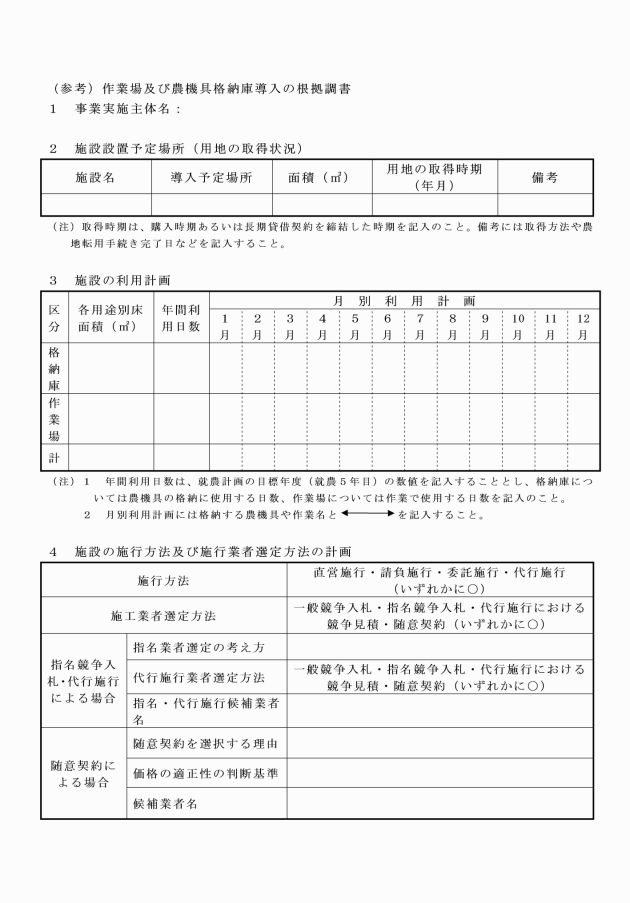

ア 作業場及び農機具格納庫

事業実施主体が自らの経営において使用するために整備するものであって、次の全ての要件を満たすこと。

(ア) 整備する施設は、作業場や農機具を格納するスペースを設けた倉庫とする。

(イ) 補助対象とする施設の規模は、事業実施主体の経営計画の効果的かつ効率的利用を十分に考慮したものであること。

(ウ) 補助対象事業費は本体費、組み立て費、基礎工事費、土間工事費とし、電気工事費などその他の経費は補助対象外とする。ただし、建築確認のための諸経費は事業費に加算できるものとする。

(エ) 補助対象とする施設は、次表の基準のいずれかを満たす建築物であること。

基準 |

1 農機具格納庫の用に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの |

2 木造の建築物の場合、3階以上のもの又は延べ面積が500m2、高さが13m、若しくは軒の高さが9mを超えるもの |

3 木造以外の建築物の場合、2階以上のもの又は延べ面積が200m2を超えるもの |

(オ) 施設用地は、事業着手までに本人が所有し、又は長期の借り入れがなされていること。

(カ) 施設用地が農地の場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく転用等の必要な手続きを行うこと。

(キ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令を遵守すること。

(ク) 目標年次における施設利用計画図について、複数年次により計画的に格納する農業機械を整備する場合にあっては、余裕を持った配置とすることができる。

イ 農業用機械・施設(作業場及び農機具格納庫を除く。)

事業実施主体が自らの経営において使用するために整備するものであって、次の全ての基準を満たすこと。

(ア) 整備する機械・施設は、別表第1のとおりとする。

(イ) 事業実施年度の翌々年度における対象作物の作付面積の合計が就農計画等の目標年度の80%以上とする計画があること。

(ウ) 補助対象とする機械・施設の規模は、事業実施主体の経営計画の効果的かつ効率的利用を十分に考慮したものであることとし、過度な設備投資を避けるため、事業実施主体の保有する同種の機械・施設の導入状況を勘案し、カタログ等から作業可能面積範囲を算出するなど、採算性に配慮した利用計画とする。ただし、モデル的な機械の導入、複数の機械を組み合わせた体系的な利用体系を形成する場合など、特に必要と認めるものはこの限りではない。また、事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業及び既存機械等の代替として、同能力以下のものを再度整備(更新)するための農業用機械・施設の導入は、補助対象外とする。

(エ) 官公庁への申請、登録等に関する諸経費は、補助対象としない。

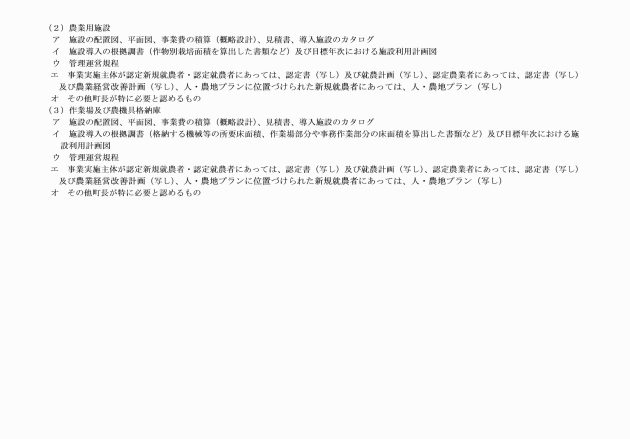

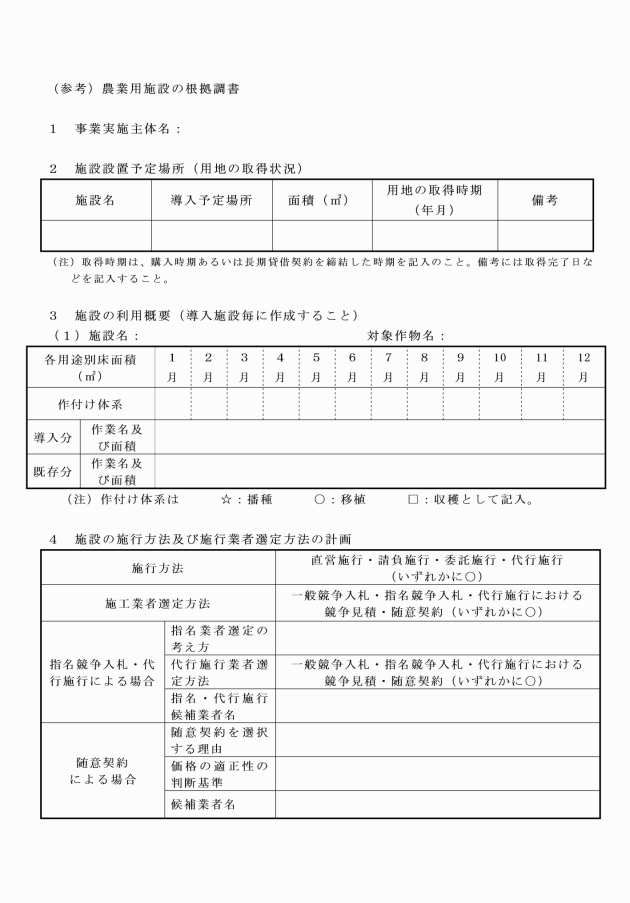

(2) 遊休施設整備支援事業

既存の施設及び資材の有効利用並びに初期投資の軽減を図る観点から、次の要件を全て満たす場合に限り、直営施工費を除く遊休施設の解体、移設、補修(以下「補修等」という。)に要する経費並びに附帯施設整備を補助対象とする。

ア 遊休施設の補修等及び附帯施設を整備する施設は、原則、別表1の栽培管理用機械施設のとおりとする。

イ 新設、新築と比較し、事業費が低減されるものであること。

ウ 売買等契約により、施設の所有権移転等を事前に行うこと。

エ 補助事業等により整備した施設を活用する場合、処分制限期間内の施設にあっては、財産処分の手続きを事前に行うこと。

オ 補修等により適正な耐用年数を有すること。

カ 遊休温室を活用する場合には5a以上の施設であること。

4 施設の管理運営

事業実施主体は、当該事業により整備された施設を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、目的に即して最も効率的な運用を図るとともに、各種保険に加入しなければならない。

別表第1

事業の内容 | 工種又は施設区分 | 構造、規格、能力等 | 事業量 |

農業用機械・器具本体 | 乗用トラクター | 型式、馬力数 | 台 |

移植機 | 型式、能力(a/hr) | 台 | |

粉砕器 | 型式、能力(m3/hr) | 台 | |

田植機 | 型式、条数 | 台 | |

自脱型コンバイン | 型式、条数 | 台 | |

播種用機械 | 型式、条数 | 台 | |

収穫機 | 型式、条数 | 台 | |

その他町長の認めるもの | |||

アタッチメント | ロータリーハロー | 型式、作業幅 | 台 |

その他町長の認めるもの | |||

集出荷機械・器具 | 乾燥機 | 型式、能力 | 台 |

選別機 | 型式、能力 | 台 | |

予冷庫 | 型式、坪数 | 台 | |

洗浄機 | 型式、能力 | 台 | |

その他町長の認めるもの | |||

栽培管理用機械施設 | 栽培温室 | ビニール温室 | 棟・m2 |

暖房施設 | 方式 | 式 | |

換気施設 | 型式 | 式 | |

防鳥獣施設 | 形式 | 受益面積a | |

防風ネット | 方式 | 受益面積a | |

雨よけ施設 | 棟・m2 | ||

その他町長の認めるもの |